오늘은 서울시 재산세 조회 방법에 대해 알아보는 시간을 가져보겠습니다. 대한민국 인구의 20여프로가 모여 살고 있으며, 수도 서울의 부동산 가액은 여타 다른 도시나 지방에 비해 월등히 높기 때문에, 비례적으로 서울시 재산세는 상대적으로 높다 할 수 있습니다. 그렇다면 과연 어떻게 조회해 볼 수 있을까요.

주택 재산세율을 계산할 때에는 과세표준이라는 것이 있는데 이는 공시지가에서 60%의 일정 비율을 곱한 것이라 할 수 있습니다. 과세표준이 6천 만원 이하인 경우에는 0.1%밖에 부과하지 않습니다. 하지만 양도세나 여러 세금이 누진되어 있는 것처럼 이 역시 과세표준이 작은 것은 작은 세금, 큰 것은 큰 세금을 납부하게 됩니다.

재산세 납부 기준 알아보겠습니다

재산세 납부 기준 최근 재산세를 비롯하여 각종 세금에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 부동산을 중심으로 각종 세제가 개편되고 있기 때문이기도 할 텐데요. 오늘은 그 중 재산세 납부 기준�

funks.infomotion.xyz

재산세를 계산하는 방법은 어렵지 않은데 과세표준에서 세율을 곱하고 누진공제를 빼주면 됩니다. 이때, 과세표준은 실거래가가 아닌 주택 공시가격을 적용해야 합니다. 사실, 이전에는 지로만 와서 납부를 하였는데, 실제적으로 계산을 해보니 세금에 대해 더 자세히 알 수 있었고, 실생활에 꼭 알고 가야 하는 부분이라 생각이 듭니다.

서울시 재산세 조회 추가적으로 토지의 경우 9월 중순부터 말까지 한번에 납부를 해야 하고 건물의 경우 7월 중순부터 말까지 납부를 해야 한다고 합니다. 다른 부분들의 재산도 역시 같은 해당사항이라고 합니다. 여기서 하나 알아둬야 할 부분은 과세표준액이라는 단어입니다. 이 말은 토지나 건물 또는 주택의 경우 시가 표준액이 아닌 공시가격으로 산정한 금액에 가액이 정해집니다. 실시간 거래가가 과세표준으로 되는 것이 아닌 공시가겨으로 정해진 가격에 부과된 세금을 말하는데요. 국토부가 고시한 공시값이 표준액이 되는 것입니다.

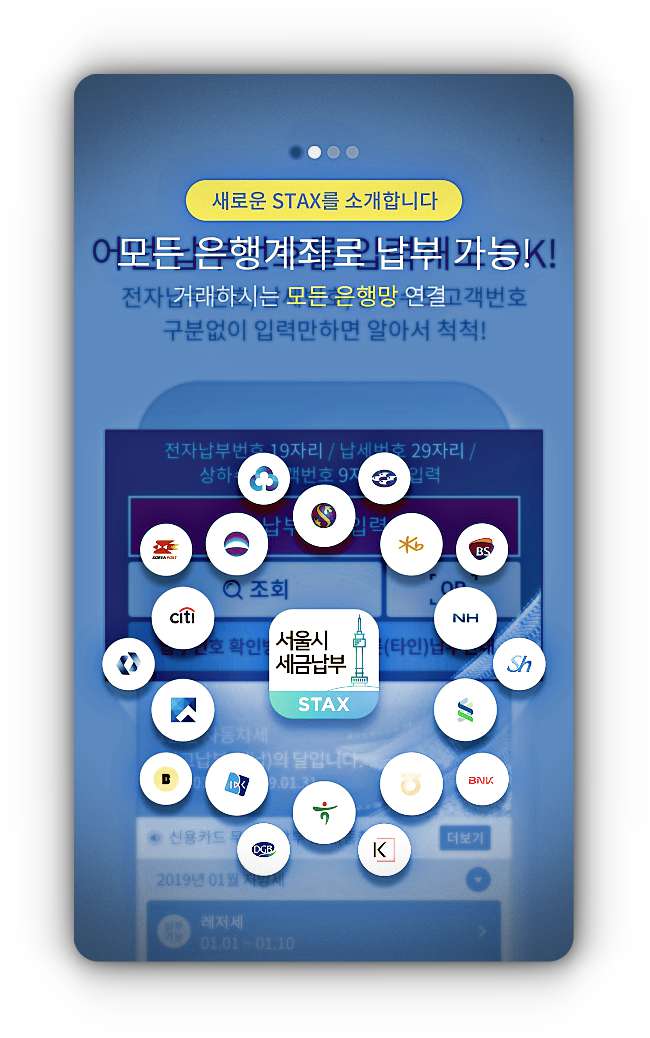

재산세를 납부하는 방법으로는 금융기관을 방문해 납부를 하는 방법이 있는데, 아무래도 이는 대기시간이 있기 때문에 납부 마감일인 경우 복잡할 수 있습니다. 그다음으로는 ARS 납부를 하는 방법도 있지만 저는 전화 통화가 더 번거롭기에 잘 사용하지 않습니다. 제가 가장 많이 사용하는 것이 전용계좌로 납부를 하는 것인데, 은행전용계좌로 계좌이체만 하면 되기에 매우 편리합니다. 이 밖에도 홈페이지나 어플을 통해 납부할 수 있습니다.

일단 재산세 조회를 하는 것이 우선이라 할 수 있는데, 조회는 위택스 사이트에 들어가서 하면 되며, 납부 기간이 다다를 수록 홈페이지에 접속하는 사람이 많기에 미리 납부하는 것이 대기하지 않고도빠르게 진행할 수 있습니다. 그리고 납부를 함과 동시에 미환급금이 있을 경우 찾아서 조회하는 메뉴도 있기에 한번쯤 알아보는 것도 나쁘지 않습니다. 이는 생각지도 못한 환급금이 발생했을 수 있기 때문입니다.

소유권의 귀속이 분명하지 않은 재산의 사용자나 국가 등의 매수 계약자 및 신탁재산의 위탁자 등 주된 상속인의 경우, 소유자가 아니라 해도 납세의무를 질 필요가 있죠. 재산세의 경우, 관할 시장 및 군수가 세액을 산정한 다음에 보통징수방법에 의거하여 부과 및 징수를 하게 됩니다. 토지나 주택, 선박, 건축물, 항공기 등으로 구분한 납세고지서에 과세표준액 및 세액을 기재하는데요. 군수 및 시장은 이것을 늦어도 납기 개시 5일전에는 반드시 발부해야 합니다. 그리고 고지서 1장당 세금으로 징수할 세액이 2,000원 미만일 경우일 때는 이를 징수하지 않게 됩니다.

서울시 재산세 조회 관련 내용으로 재산세를 부과할 때, 과세기준일 해당일에 실질적인 소유자가 누구인지를 알아보는 것이 중요합니다. 과세기준일은 6월 1일로 보고 있는데요. 이 때 납세자가 가지고 있는 재산에 의거하여 세금이 부과됩니다. 여기서는 부동산 매매계약을 할 때도 중요하게 적용되곤 하는데요. 매매나 증여의 양도계약을 이행할 때, 6월 1일 전에 잔금처리까지 한뒤, 등기를 마쳤다면 매수인의 경우 본 세금을 납부해야 합니다.

부동산이 내 재산으로 들어왔으니깐요. 반대로 6월 1일 기점으로 거래가 아직 진행되고 있는데, 잔금지급 및 등기이전이 6월 1일 이후에 이행된다면 이것은 내가 아직 등기이전이 되지 않은 것으로 보게 됩니다. 그래서 매도인이 세금을 부과해야 하죠. 부동산 거래 날짜가 과세기준일과 비슷하다면 이를 참고해서 잔금일을 지정해야 합니다.

재산세란 토지, 주택, 건물 등 소유주에게 지방자치단체에서 부과하는 지방세 중 하나입니다. 과세 기준일의 경우 매해 6월 1일로 정해져 있으며 기준일에 재산을 소유하고 있는 사람은 재산에 대한 세금을 반드시 납부하셔야하며, 미납시 불이익을 받을 수 있습니다. 만약 매매 등 사유로 인하여 소유권에 변동이 있었지만 이를 신고하지 않아 소유자를 정확하게 알 수 없을 때는 공부상 소유자가 납세의 의무를 지게 되며 소유권이 불분명한 재산을 사용하는 사람, 매수 계약자, 신탁 재산의 위탁자, 상속인 등의 경우 소유자가 아니더라도 납세를 해야 합니다.

오늘은 서울시 재산세 조회 방법에 대한 내용에 대해 알아봤습니다. 재산세를 낸 다는 자체는 본인이 일정 부분의 재산을 보유하고 있다는 반증일 테니 세금 자체에 아까워 하시기 보다는 자부심을 가져도 좋을 것으로 생각됩니다.